在现代生活与工业生产中,温湿度作为两个至关重要的环境参数,直接影响着产品质量、设备性能、人员舒适度及健康安全等多个方面。因此,精准测量环境中的温湿度成为确保生产流程稳定、提升生活品质的关键。温湿度传感器作为这一任务的核心工具,其测量精度与可靠性直接关系到数据的有效性和后续决策的准确性。本文将深入探讨温湿度传感器的工作原理、测量技术、校准方法以及影响其测量精度的因素,旨在揭示温湿度传感器如何精准测量环境参数。

一、温湿度传感器的工作原理

温湿度传感器通常由湿敏元件和温敏元件组成,分别用于测量环境中的相对湿度和温度。

- 湿敏元件:常见的湿敏元件有电容式、电阻式和热敏电阻式等。电容式湿敏元件通过测量空气中的水分子在电极间形成的电容变化来感知湿度;电阻式湿敏元件则利用高分子材料吸湿后电阻值变化来测量湿度;热敏电阻式湿敏元件则通过测量材料吸湿后热导率的变化来推算湿度。

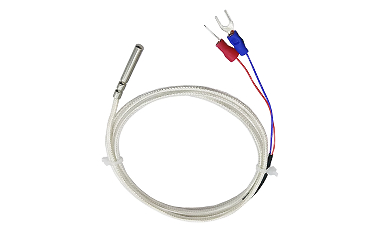

- 温敏元件:通常采用热敏电阻或铂电阻(如PT100、PT1000)作为温敏元件。这些元件的电阻值随温度变化而变化,通过测量电阻值的变化即可计算出当前温度。

二、测量技术与精度提升

- 高精度感测元件:选择高性能的湿敏和温敏元件是提高测量精度的基础。例如,采用高分子薄膜电容式湿敏元件,其响应速度快、稳定性好,能有效提高湿度测量的准确性。对于温度测量,选用高精度的铂电阻元件,如PT1000,能在宽温度范围内保持较高的测量精度。

- 信号调理与校准:传感器输出的原始信号往往含有噪声和干扰,需要通过信号调理电路进行滤波、放大和线性化处理,以提高信号的信噪比和线性度。此外,定期校准传感器是保持其测量精度的重要手段。校准过程包括零点校准和满量程校准,确保传感器在不同温湿度条件下均能准确输出。

- 智能算法补偿:现代温湿度传感器常采用智能算法对测量结果进行补偿,以消除环境因素(如温度对湿度测量的影响)和传感器自身特性(如非线性、漂移)带来的误差。例如,通过温度补偿算法,可以修正湿度测量值随温度变化而产生的偏差,提高测量的准确性和稳定性。

- 多传感器融合技术:在一些高端应用中,通过融合多个温湿度传感器的测量数据,利用数据融合算法,可以进一步提高测量的精度和可靠性。这种方法能够有效降低单一传感器故障或误差对整体测量结果的影响。

三、影响测量精度的因素及应对策略

- 环境因素:温度、压力、光照、气体成分等环境因素都可能对温湿度传感器的测量精度产生影响。例如,温度升高会导致湿敏元件的电容值变化,从而影响湿度测量的准确性。应对策略包括选择具有宽温度范围和高稳定性的传感器,以及采用温度补偿算法进行修正。

- 传感器老化:长期使用后,传感器可能会出现漂移、灵敏度下降等现象,导致测量精度下降。定期校准和更换老化的传感器是保持测量精度的关键。

- 安装位置与方式:传感器的安装位置和方式直接影响其测量结果的准确性。例如,将传感器安装在通风不良或受直射阳光照射的位置,会导致测量值偏离实际值。应选择具有代表性的位置进行安装,并确保传感器周围无遮挡物,以获取准确的测量数据。

- 电磁干扰:电磁干扰可能导致传感器信号失真或测量误差增大。应对策略包括选择具有抗电磁干扰能力的传感器,以及采用屏蔽措施和滤波电路来降低干扰。

四、校准与维护

- 校准方法:校准传感器通常包括零点校准和满量程校准。零点校准是在标准环境下调整传感器输出,使其在无温湿度变化时输出为零;满量程校准则是在标准环境下调整传感器输出,使其在全量程范围内输出正确。校准过程中应使用高精度的校准设备和标准环境,以确保校准的准确性。

- 维护建议:定期对传感器进行清洁和检查,避免灰尘、污垢等污染物附着在传感器表面,影响测量精度。同时,应关注传感器的使用寿命和性能指标,及时更换老化的传感器。

五、应用案例与未来趋势

温湿度传感器广泛应用于多个领域,如农业大棚、数据中心、医药生产、仓储物流等。在农业大棚中,温湿度传感器用于监测作物生长环境,为精准灌溉和温度控制提供数据支持;在数据中心,温湿度传感器用于监测机房环境,确保服务器稳定运行;在医药生产中,温湿度传感器用于监测无菌室和实验室环境,保障药品质量。

未来,随着物联网、大数据和人工智能技术的不断发展,温湿度传感器将向更高精度、更低功耗、更强智能化方向发展。例如,通过集成无线通信模块和智能算法,实现数据的远程传输和实时分析,为用户提供更加便捷、高效的监测服务。

结论

温湿度传感器作为精准测量环境参数的重要工具,在现代生活和工业生产中发挥着不可替代的作用。通过选择高性能的感测元件、采用先进的测量技术和校准方法,以及关注影响测量精度的因素并采取相应的应对策略,可以显著提高温湿度传感器的测量精度和可靠性。随着技术的不断进步和应用需求的不断升级,温湿度传感器将持续创新和发展,为人类社会提供更加精准、智能的环境监测服务。